文学巨匠朱自清,曾在成都这处美景留下了匆匆“背影”

文学大师朱自清

曾在成都这处美景留下了促“背影”

抗日战争时期,中国的文化精英年夜多转移到四川年夜后方,成都也成为一方文化热土。而作为成都地标的望江楼,得以和一年夜批的文假名人相遇,此中就有朱自清。

朱自清(1898.11.22—1948.8.12),原名自华,号实秋 ,后更名自清,字佩弦。中国当代散文家、墨客、学者、平易近主兵士(图片起源:光亮网)

1940年炎天到1946年炎天,朱自清断断续续在成都渡过了一段贫寒而繁忙的韶光。

抗日战争周全爆发后,朱自清随清华年夜学南下昆明,任北京年夜学、清华年夜学、南开年夜学归并的西南结合年夜学中国文学系传授、系主任,并被选中华全国文艺界抗敌协会理事。

那时因物价飞涨,校方给西席的人为也只能打折,传授们生存艰巨。朱家生齿浩繁,朱自清夫人陈竹隐这时又有身了,而扬州也还有父亲和几个孩子要养活,生涯陷入极端困境之中。斟酌到年夜后方成都的物价比昆明廉价,并且成都又是陈竹隐的老家,夫妻俩磋商后决议搬到成都。

朱自清与夫人陈竹隐(图片起源:成都市情网)

1940年5月,陈竹隐先带着孩子从昆明回到成都,经支属先容和赞助,在东门外宋公桥报恩寺一个住民院的后院建了房。1940年8月,朱自清分开云南赶回成都,和妻儿团圆,也开端了他整整一年“休假式研讨”的成都生涯。

朱自清在成都原栖身地旧址宋公桥,2008岁首年月拆除(图片起源:成都市情网)

他应用这个时段,体系研讨中国古代经典文献,撰写了《经典常谈》,时任四川省教育科学馆专门委员的叶圣陶称颂说:“它是一些古书的‘切实而浅明的口语文导言”。朱自清还与叶圣陶互助编写了《精读指示举隅》《略读指示举隅》这两本中国国文教育的根基对象书。这些中学语文参考书和学术著作,经由过程对多少代表性文章的具体解读、注释,为遍及中国传统文化,便利青年进修中国古代文籍作出了紧张进献。

除了叶圣陶,朱自清其时还与在成都的李长之、巴金、吕叔湘、钱穆、徐中舒、陈白尘、陈中凡等来往甚密,年夜家一路研究时势、学术、创作问题,也一路聚首喝酒、游览喝茶,望江楼、文殊院、少城公园等都有朱自清的萍踪、诗词。

朱自清(左一)、闻一多(左四)在一路(图片起源:新京报)

空隙时,朱自清就带夫人与孩子在锦江一带闲步,最爱的行止天然是家对岸竹林掩映的望江楼。锦江的流水携带着岷山的寒意与野味,随同薄雾弥漫而起,行舟点点,好像画中瑶池,这每每会催动朱自清的诗情。1941年5月30日,朱自清还和陈竹隐特意去望江楼旁观一年一度的端午龙舟比赛。屈原已随流水去,是否还待后来人。朱自清的眼光穿过水面的喧嚣,他的眼睛潮湿了……

望江楼公园竹林美景(蓬州闲士 摄,图片起源:四川方志图库)

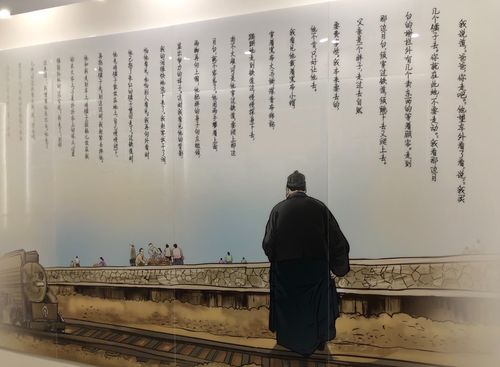

1941年晚秋,休假停止,朱自清要回昆明上课了。他斟酌再三,照样将家属留在了成都,只身返回云南。叶圣陶闻讯赶来相送,在九眼桥船埠,遥探望江楼,两人相视,默然无语。从此天际一方,不知何时能力相逢。彼此心生难过。叶圣陶临别时,以一首《送佩弦之昆明》相赠:

生平俦侣寡,感子性情真。南北足迹聚,器械锦水滨。追寻逾密约,相对拟芳醇。不谓金风抽丰起,又来别恨新。此日一为别,成都顿寥寂。独寻洪度井,怅望宋公桥。诗兴凭谁发?茗园复孰招?共期抱贞粹,双鬓漫冷落。

1944年、1945年,朱自清都曾短暂地回到成都,而他末了一次到成都是1946年炎天,梅贻琦发布西南结合年夜学办学停止,预备返迁。朱自清回到成都,预备带着家属返回北平,此次,算是和望江楼长别了。

1948年8月12日,朱自清因患严重的胃病去世,享年50岁。朱自清的季子朱思俞曾听父亲说过和叶圣陶多次相聚望江楼的场景,那边,是他们的“老处所”。多年后的1961年,叶圣陶重游望江楼,感怀江波依旧,故人已往,剩一人“怀抱徒伤”,于是作诗:

楼边森林势干宵,江上烟波入望遥。

顿忆佩弦埋骨久,隔江忍对宋公桥。

竹波涟漪,一碧千里的望江楼(图片起源:成都望江楼公园官网)

分外提醒

转载请注明:“起源:方志四川”

起源:四川省处所志事情办公室

供稿:成都市处所志编辑委员会办公室